Упаковка для жизни

Григорий Ревзин об архитектурной революции

в зеркале своих революций

Если говорить о временном протяжении революции, то, хотя понятно, что любые датировки условны, тем не менее я бы ее датировал 1914-1958 годами — от проекта "Дом-ино" до проекта дома К-7. "Дом-ино" — это проект Ле Корбюзье, который он запатентовал, будучи еще совсем молодым человеком. В плане плита с шестью кружочками для бетонных столбов по сторонам похожа на костяшку домино — отсюда название. Две плиты, шесть стоек и сбоку лестница — это и есть содержание патента. Дом К-7 придумал архитектор Виталий Лагутенко в 1956 году. Это всем известная пятиэтажка.

У архитекторов принято описывать эту революцию как художественную. Здесь возникает тема художественного авангарда, который отвергает, низвергает и вершит. Можно спеть песню о том, как художники-авангардисты отказываются от рабского следования натуре и классическому наследию, а архитекторы тоже отказываются от рабского следования натуре и классическому наследию, от колонн и фасадов, и вместе это движение к новому миру двумя пластическими клиньями. Таких ораторий много — Мишель Рагон, Зигфрид Гидион сочинили настоящие шедевры. Но мне кажется, с общечеловеческих позиций сражение авангарда и классицизма в архитектуре — небольшое событие, которое не тянуло бы на революцию, если бы осталось в художественных рамках.

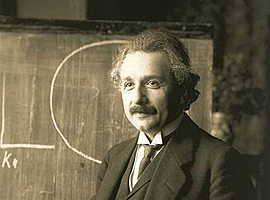

Главное значение этой революции — социальное. Ле Корбюзье не получил профессионального архитектурного образования — он закончил школу искусств в родном городе Ла-Шо-де-Фон во французской Швейцарии по классу декоративно-прикладного искусства. Не то что ему не хватало знаний или художественной подготовки — его графика прекрасна, эрудиция разнообразна, а тексты изумительны. Но у него не было воспитанного уважения к истории архитектуры и представления об автономности архитектора, человека другой специальности, чем строитель. Это вопрос бессознательных установок — так у часовщика квалификация механика и математика не отделяется от навыков слесаря по металлу. Ле Корбюзье, кстати (настоящее имя Эдуард Жаннере), происходил из потомственных часовщиков.

Мы теперь ценим архитектора и строителя в одном лице (что, по-моему, следствие этой же революции), но во времена юности революционера это не было нормой. В 1889 году 1-й Международный съезд архитекторов (в Париже, во время Всемирной выставки) принял постановление, которое гласило: авторской работой архитектора является проект, постройка — это копия в материале.

Ле Корбюзье ориентировался на строительную промышленность, точнее, производителей бетона и железобетона, и его дружба с разнообразными бетонными компаниями продолжалась всю жизнь. Для архитектора "Дом-ино" не слишком осмысленная вещь — она недостаточно элементарна, чтобы быть архитектурным Черным квадратом, но слишком примитивна, чтобы отнестись к ней даже как к проектной идее. Но для строителя это как раз в точку. Если описать "Дом-ино" как изделие, которое может изготавливаться на заводе, правила его сборки на местности и правила комбинирования нескольких доминошек, получится строительный патент. Его Ле Корбюзье и произвел, и здесь важен не столько конкретный патент, сколько путь, им указанный. Архитекторы свои проекты не патентуют — патентуют изобретатели. Патент можно купить и запустить по нему производство на заводе — автор для это не нужен.

Что касается дома К-7, то он был произведен Виталием Лагутенко с большим личным участием Никиты Сергеевича Хрущева. В воспоминаниях Хрущева есть рассказ об этом. Сама эта книга воспоминаний, которую он не писал, а надиктовывал,— тяжелый для чтения материал. Автор не владеет техникой рассказа, ему не удаются ни герои, ни яркие образы, он боится своей памяти, недоговаривает и врет. Но глава про ЖСК-1 — это текст, в котором вдруг виден профессионализм большого менеджера. Это кипучий, деятельный мозг, направивший все силы на то, чтобы получить изделие, которое легко изготавливалось бы промышленным образом с поправкой на специфику советской индустрии. Хрущев последовательно отсекал все усложнения, искал самое элементарное изделие. Архитекторы ему все время мешали, проводили конкурсы, желали разнообразия и пририсовывали красоту. Он выпустил постановление об излишествах в архитектуре, и это был их приговор. Он не давал себя задурить профессионалам, он разил их, возил мордами по кульманам, они плакали и уходили из профессии. Пока, наконец, он не нашел Лагутенко, вернее, украденный и ухудшенный этим архитектором проект сборного панельного дома из журнала L'Architecture d'Aujourdhui. Начиная с этого момента революция победила. Мы зажили в индустриальном жилье. Это было совсем недавно — всего-то 60 лет назад.

Естественно, у этой революции были промежуточные этапы. Был русский конструктивизм, который героически изображал эстетику промышленного изделия посредством кустарной обработки сушеного камыша и штукатурки. Были рабочие кварталы Эрнста Мая сначала для Франкфурта, потом для Магнитогорска. Были кварталы для рабочих, построенные до и после войны в Лондоне и вокруг Бертольдом Романовичем Любеткиным, отправившимся из ВХУТЕМАСа внедрять конструктивизм в Англию через Париж. Были выпускники Баухауса, массово бежавшие от фашизма в Палестину и построившие Белый город Тель-Авива — сегодня всемирное наследие ЮНЕСКО. Эти, впрочем, влияния Ле Корбюзье не испытали. Было послевоенное восстановление Западного Берлина, авторские пяти- и двенадцатиэтажки, которые мы внимательно изучали, подглядывая из-за Стены. Но все это — прекрасные художественные обстоятельства на фоне цивилизационного сдвига. Сдвиг состоял в идее изготовления архитектуры на заводе.

Среди не-архитекторов не принято любить Ле Корбюзье. И уж тем более массовое индустриальное домостроение — что в пятиэтажном, что в 27-этажном варианте. Но для того, чтобы понимать Ле Корбюзье, нужно его историзировать. Революция ведь вызывается не злой волей ее вождей. В основе — нетерпимое положение, в котором оказались люди.

Будете ли вы читать про Париж у Гюго или Золя, про Лондон у Диккенса, про Петербург у Достоевского или Сормово у Горького — там обязательно будут многостраничные описания бедных кварталов. Потому что это — ад, а ад для европейского романа сюжетно важен. Ф. Энгельс в своей книге "Положение рабочего класса в Англии" писал об ирландцах, которые на тот момент были в Лондоне чем-то вроде жителей Таджикистана в сегодняшней Москве. Они жили по 10 человек в комнате без удобств, кроватей, постельного белья, мебели. Их косили эпидемии, они мерли от холода и голода, они тупели и теряли человеческий облик.

По физическим параметрам жизни людей советская Москва до конца 1950-х сопоставима с европейскими городами на сто лет раньше. После революции, когда топили деревянными домами, когда ввели общие квартиры, когда все обнищали, чем это отличалось от мира Оливера Твиста? После войны норма площади на человека в Москве была 5 квадратных метров — это почти сегодняшняя норма в СИЗО.

Индустриальная эпоха — это потребность в больших массах рабочих, и невозможные условия жизни — данность, которую нельзя было терпеть. Вопрос архитектуры заключался не в стиле, который избран для частного особняка. С колоннами или без он одинаково украшает город, и что у хозяина на столе — реплика Габо или бронзовая нюшка,— вопрос развитости его личного вкуса. Но вот как и где живет основное население — это социальная проблема. И именно ее революция и решала: она создала индустриальное производство жилья для индустриальной эпохи. Это мифология любой революции — она выводит людей из ада в рай.

И она вывела. Пятиэтажка в каком-то смысле — самое великое произведение архитектуры, оно повторено миллионы раз в СССР, в странах соцлагеря, во Вьетнаме, в Индии, в Африке, где только мы их строили. Мы начали с пяти метров на человека, СССР распался при 15 метрах на человека, сегодня в России — 25 метров. Это колоссальный цивилизационный прорыв.

Но ему есть цена. Я сейчас не говорю о том, что произошло с городами, хотя это более или менее очевидно. Ле Корбюзье говорил, что дом — это машина для жилья. Тогда город — это парковка. На том уровне качества пространства, который достигается на большой парковке, мы города и строим. Это плоскость с дорогами для транспорта и индустриально изготовленными контейнерами для людей.

Это парковка, но машины с нее не уезжают, а прямо отправляются в утиль. Мы — первое или второе поколение людей, которые живут дольше своих домов. До того дома нужно было чинить, но дом не являлся изделием с фиксированным сроком службы. А тут поменял статус. Хрущевские пятиэтажки появились позже сталинских, но их снос — государственная программа. Когда их сносят, а на их месте встают 27-этажные дома, от прошлой жизни не остается никаких следов. Как будто здесь раньше не ступала нога человека. Дома встали на новых местах, к ним провели новые дорожки, а старые распахали. Дома теперь несут в себе идею того, что они превратятся в мусор. Это упаковка для жизни, которая должна выбрасываться, как пакет.

Не то чтобы архитекторы специально старались создать что-то такое мусорное, но есть ощущение, что все-таки старались. Нельзя ответить на вопрос, прав ли был Ле Корбюзье или прав ли был Лагутенко. Жилищная проблема решена. Больше никто не живет в трущобах, 25 квадратных метра на человека — это европейская норма. Возникла, однако, другая мотивация. Сегодня в России строится 100 млн квадратных метров типового массового жилья в год, это примерно четверть нынешней Москвы. Единственный смысл этого производства — продажа квадратных метров.

Все это более или менее неприятно, и более или менее всем известно. Кто только не обличал последствий этой революции! "Над блочно-панельной Россией как лагерный номер луна",— это Александр Галич, и в сером строе пятиэтажек действительно есть что-то тюремное. "У Корбюзье то общее с Люфтваффе, / что оба потрудились от души / над переменой облика Европы. / Что позабудут в ярости циклопы, / то трезво завершат карандаши",— это Иосиф Бродский, и для успеха нашей революции бомбы и немцев, и союзников действительно сыграли решающую роль. Чтобы строить массовое жилье нужно массовое его отсутствие.

Но подход этих авторов, мне кажется, демонстрирует некоторое непонимание революционной логики. Она заключается в следующем. Любой революционер рано или поздно приходит к логике футуристического искупления — мы страдаем для того, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили принципиально лучше.

Поэтому, оказываясь в городах, состоящих из типовой индустриальной застройки, и недоумевая, как люди после прекрасных бульваров Парижа, чудесных парков Лондона и шедевров Рима смогли ничему не научиться и произвести такую специфическую среду, мы должны говорить себе: мы страдаем не просто так. Мы страдаем из-за того, что нашим предкам стало чуть лучше жить.

Приобретения

Квартиры с инженерным обеспечением (канализация, отопление, вода, газ, электричество) для большинства городского населения в СССР и сателлитах, послевоенной Европе и ряде других стран.

Потери

Европейский город как тип поселения. Архитектор как художественная профессия.