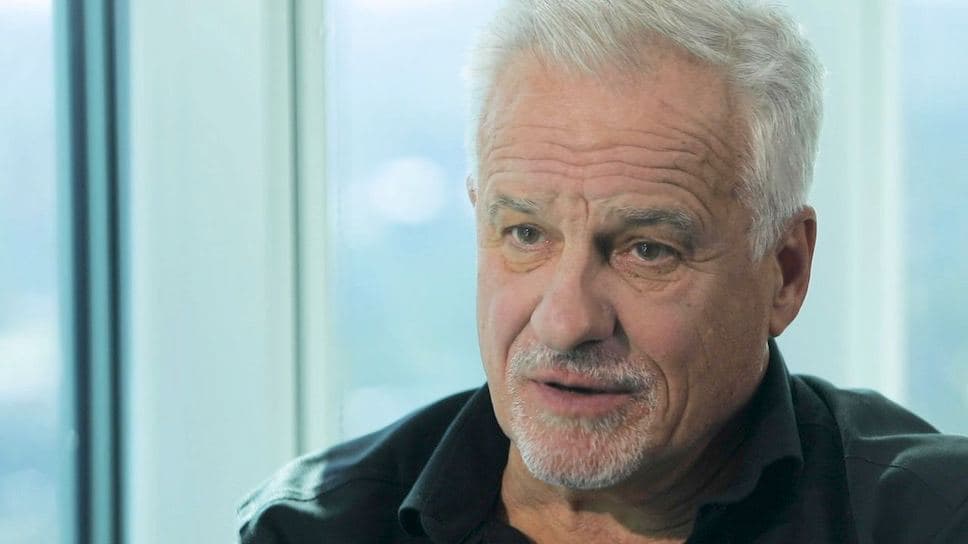

Петр Авен: «У Гайдара было вполне имперское сознание»

Председатель совета директоров группы «Альфа-банк» рассказал Виктору Лошаку о конце социализма, плане по разделу Украины и ошибках реформаторов

Смотрите видео или читайте текстовую версию интервью.

— Можете ли вы вспомнить момент, когда поняли, что СССР закончился?

— Накануне отъезда Ельцина в Беловежскую пущу я сидел на его переговорах с премьер-министром Венгрии Йожефом Анталлом рядом с Бурбулисом (госсекретарь в администрации первого российского президента.— “Ъ”). Бурбулис мне сказал, что мы завтра едем в Беловежскую пущу обсуждать будущее Союза. Там будет Шушкевич и, соответственно, Кравчук. Я спросил, чем все окончится? Он сказал, что конфигурация, которую мы будем пытаться подписать,— это союз России, Украины и Белоруссии, к которому позже присоединится, безусловно, Казахстан.

— 30 лет назад многие верили, что закончится всевластие партии, закончится всевластие КГБ, мы изменим экономическую систему, но почти никто не верил, что распадется СССР. Вы сознавали то, что СССР заканчивается?

— Я, честно говоря, думал, что будет какая-то конфигурация России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. То, что Прибалтики не будет, было совершенно понятно. Как и была ясна судьба Средней Азии. Я плохо понимал ситуацию с Арменией, Грузией и Азербайджаном. То есть я, конечно, думал, что будет какой-то распад, но то, чем кончилось, мы не предполагали ни в какой форме.

— Вот ваш отец был крупным ученым, членом-корреспондентом Академии наук. Как он и люди старшего поколения к этому отнеслись?

— Я думаю, что для всех — и для моего поколения, не только для родителей, но для Гайдара, Чубайса (коллеги по первому правительству Ельцина.— “Ъ”) — сохранение такой великой страны было желанным. Глубокое заблуждение думать, что Гайдар был антигосударственником.

У Гайдара было вполне имперское сознание. У Чубайса оно, по-моему, таким и осталось.

Разрушение такой большой страны, безусловно, нашими симпатиями не пользовалось, и мы, конечно, понимали, что за всем этим стоит тысячелетняя история. Тысячи русских людей боролись за то, чтобы эта страна была больше, боролись за территории. С другой стороны, есть просто вещи неизбежные… И вот мы начали как команда Гайдара. Мы стали писать программу экономических реформ исходя из того, что она создается уже только для России.

— Известно, что вы с Гайдаром писали программу реформ еще в 1984 году до прихода Горбачева. Для кого вы ее писали, и на что эта программа ориентировалась?

— Это была программа, конечно, СССР. Не было никаких других мыслей о том, что когда-нибудь что-то распадется. Наши учителя — академики Шаталин, Петраков, Анчишкин — хорошо понимали, что экономика начала явно катиться под откос и надо будет что-то делать серьезное. Нужны какие-то основательные реформы. И, собственно, у каждого была своя группа. Потом все это более-менее объединялось в одну команду, которая начинала делать в какой-то форме программу рыночных реформ. Тогда модели были очень скромные по замыслу. В нашей команде целевой моделью была Венгрия.

Петр Авен познакомился с Егором Гайдаром (слева) во время учебы в аспирантуре. Впоследствии они вместе работали во ВНИИ системных исследований, а затем и в правительстве

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк», Коммерсантъ

— Вы говорите — «рыночных реформ». Что это (в тот момент) значило?

— А-ля Венгрия. Это такой личный социализм. Это бoльшая хозяйственная самостоятельность предприятий, больше разных свобод. Я не хочу углубляться в дебри экономической теории, но в целом такое нормативное регулирование.

— Это был заказ сверху?

— Да, это был заказ сверху, конечно. В 1983 или в 1982 году была создана комиссия Политбюро по совершенствованию хозяйственного механизма, которую возглавил премьер Николай Тихонов. В ней была научная секция во главе с академиком Джерменом Гвишиани — директором нашего института и зятем Косыгина (премьер-министр СССР 1964–1980 гг). Аппарат всей этой комиссии находился у нас на этаже. Был заказ на предложения об экономической реформе. Наш начальник Шаталин был в это глубоко интегрирован, и мы этим занимались. Был безусловный заказ на какие-то изменения. Этот заказ был актуализирован, и все эти разговоры пошли значительно интенсивнее после прихода к власти Горбачева.

— Если бы Горбачев не пришел к власти, что было бы с СССР?

— Я думаю, что это была обреченная картина с точки зрения конфигурации из 15 союзных республик, но, возможно, все могло бы кончиться другой конфигурацией. Россия, Украина и Белоруссия, может быть, остались бы в одном каком-то образовании.

Если вы знаете, у Андропова, когда он был генеральным секретарем, была идея новой нарезки Союза.

— Первый раз слышу.

— Они уже думали в то время, что, может быть, начнутся сильные центробежные движения. У Андропова прорабатывался вопрос о новой нарезке страны на случай, если что-то будет распадаться. Там очевидные идеи — скажем, две Украины: Левобережная и Правобережная. Я думаю, что если бы это было сделано, то сейчас Украина была бы гораздо меньше. Я думаю, что левый берег был бы здесь. Тогда же появилась идея федеральных округов.

— Я хотел бы задать вам банальный вопрос, но задать его именно вам, потому что вы были министром в правительстве Гайдара. Почему распался СССР?

— То же самое, почему закончился социализм. Это, безусловно, связанные вещи. У меня вообще экономический детерминизм. Я верю, что в основе всего лежит фундаментальное падение жизненного уровня. Вы помните полки магазинов? Это еще Москва была, а вне Москвы еще хуже было. Абсолютное неудовлетворение всей страны тем, как люди живут, — это была первая причина. Общее убеждение, что надо что-то фундаментально менять. А вторая, естественно,— сильные националистические настроения. В республиках были очень мощные движения за независимость.

Каждая республика считала, что Москва ее объедает.

Плюс элиты местные, которым не нужна была московская указка. Это тоже очень мощный фактор. Я думаю, что все эти националистические вещи хотя были глубоко подавлены в советское время, но они, конечно, существовали. Социальные чувства иррациональны, но когда такие иррациональные чувства накладываются на вполне рациональные соображения об экономических проблемах, то это, конечно, очень мощный катализатор. Поэтому такая смена общественного строя вполне естественно должна была поставить вопрос о распаде страны.

Важный вопрос состоял в том, что для правящего слоя, для советской элиты сохранение СССР не было такой фундаментальной ценностью. Надо сказать, что, например, Ельцин не из воздуха появился. Желание иметь великую Россию во многом подразмылось. В России же тоже было много разговоров, что нас все объедают, давайте мы тоже сами...

— Тогда «подразмылось». Сейчас, наоборот, собирается?

— Сейчас собирается, да.

В ноябре 1991 года Егор Гайдар был назначен заместителем председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики. Именно ему выпало провести самые радикальные в новейшей истории России экономические реформы

Фото: Валерий Киселев / Коммерсантъ

— Вы известны как последовательный защитник Гайдара, обороняете его имя от критики. Вы очень давно были лично с ним знакомы, вместе работали. Что это был за человек, какие у него были ценности? Известно, например, что он был бессребреник.

— Я сейчас написал целую книжку во время эпидемии, где есть большой текст лично о Гайдаре, как я его вижу. Просто не хотел бы предварять публикацию... Но его главные качества, о которых я там написал,— это исключительный интеллект и смелость. Он был большой человек. Его не занимали мелкие проблемы. Он был абсолютный бессребреник. Представить себе, что он может взять взятку,— это просто даже теоретически невозможно. Известная история, когда Боря Немцов, молодой губернатор Нижнего Новгорода, приехал к Гайдару, который тогда был вице-премьером. Немцов его первый раз увидел, хотел подарить банку икры, и Гайдар в него этой банкой хотел запустить, потому что коррупция и Гайдар — это были абсолютно невозможные, несовместимые понятия.

Он видел себя в русской истории, а его кумиром юности был Сперанский. Гайдар феноменально знал русскую историю. У него была потрясающая историческая библиотека, которая собиралась в семье бабушки. Я думаю, что в частных руках ни у кого я не видел такой исторической библиотеки. Он был государственник, безусловно. Он, конечно, хотел сильную Россию. Для него, я думаю, это было важнее даже реформ. Просто он считал, что для того, чтобы Россия была великой, нужно ее экономически реформировать. С самой юности он был настроен только на работу по реформированию страны. Все остальное, что мы тут про него читаем, действительно очень грустно и обидно. Все просто забыли уже. Молодые не помнят, кто такой Гайдар вообще. Просто он большая историческая фигура.

— Но я думаю, что в истории он, безусловно, останется очень крупной фигурой.

— Да, я не сомневаюсь.

— Но тем не менее вы говорите о некоторых ошибках вашего правительства.

— Их много было.

— Например, о невозвращении внутреннего долга людям.

— Да, я считаю, что это была моральная ошибка. Существует легенда, что все деньги, которые были на сберкнижках, проело правительство Гайдара. Это было не так. Деньги были истрачены предыдущим правительством Павлова, то есть денег уже не было, практически, а остатки были съедены инфляцией при Гайдаре, но это уже мизер. Но действительно государство, пусть это даже государство СССР, осталось должно своим гражданам большие суммы денег. Тезис, который был взят на вооружение: «Не мы тратили — отдавать ничего не будем». Это, мне кажется, была ошибка. Мы же признали долги перед Западом и как-то их там реструктурировали, но отдавали. Поэтому я думаю, что надо было признать долги Советского Союза перед собственным населением и платить их. Хоть 50 лет выплачивать. Кстати, это потом было сделано на Украине, если вы знаете.

Можно было долги перед населением погашать имуществом, земельными наделами. Не просто ваучеры раздавать, а раздавать какие-то имущественные права в зависимости от того, сколько у вас денег на сберкнижке. Это, наверное, было бы значительно справедливее. Потому что люди копили всю жизнь, потом — бам! — и все сбережения сразу исчезли. Сначала из-за реформы Павлова, потом из-за инфляции уже при Гайдаре, хотя я повторяю, там уже немного оставалось. Конечно, ответственность за эти деньги надо было взять. Это была ошибка, на мой взгляд.

— Меня очень удивила ваша фраза, которую я прочел, о том, что надо было в какой-то момент вашей команде, команде Гайдара, дистанцироваться от Ельцина.

Петр Авен о Борисе Ельцине: «Все величие Ельцина состояло в том, что он, в отличие от Горбачева и других лидеров, понял, что надо менять систему»

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

— Да, я считаю, что это было необходимо.

— То есть вы имеете в виду свою отдельную политическую судьбу?

— Да.

— Которой не было.

— Которой не было. Да, у нас в то время была очень сильная позиция во власти. Надо было заниматься формированием праволиберальной партии. Более демократической, конечно. Нужно было пытаться строить союзы, во многом снимая элемент личного конфликта Ельцина с большим количеством акторов, которые были вокруг.

Я думаю, что независимая от Ельцина позиция была бы разумна.

Но Гайдар не взялся. Потом появились политические движения, но они стали возникать тогда, когда реальной власти у Гайдара уже не было. Думаю, что если бы это началось в тот момент (нахождения команды Гайдара в правительстве.— “Ъ”), была бы другая история.

— Я не очень понял, почему Россия взяла на себя советский долг? Это же не было условием вывода ядерного оружия из Казахстана, Украины и Белоруссии.

— Нет, совершенно нет.

— Почему мы не поделили советский долг с другими странами?

— Это решение, за которое во многом отвечал я, хотя принимал его, безусловно, президент и Гайдар. Но когда мы пришли, уже было готово соглашение о разделе долга, которое родилось в правительстве Силаева, и за ним стоял Явлинский. Часть республик подписали обязательство этот долг поделить. Во-первых, не все хотели подписывать. Некоторые сказали, что мы ничего платить не будем и не собираемся, но даже те, кто подписал, включая Украину, тоже ничего платить не собирались. По этому соглашению была солидарная ответственность, то есть если кто-то не платит — должен за него платить другой, а если все вместе не заплатили, то все равно всех накажут.

Очень быстро стало понятно, что эта конструкция не работает. Никто не будет платить. У республик не было денег, не было ресурсов. Тогда вариант такой: тоже не платить, потому что остальные не платят, или платить только свою долю, но на это никто не соглашается. Все говорят: «Вот есть долг. Вы там сами между собой разбирайтесь».

— Без этого нельзя было получить кредиты?

— Без этого нельзя было получить кредиты и вообще выйти на финансовые рынки. Это самое главное. Нельзя было вступить в МВФ, нельзя было вступить во Всемирный банк, нельзя было получить доступ к любым финансовым инструментам. Мы считали, что долг можно будет нормально реструктурировать, не надо будет его быстро платить. России вполне посильно заплатить то, что есть, но вот получение денег сейчас и сегодня от Запада, любые формы финансовой помощи, кредиты МВФ — намного важнее, чем наличие длинного кредита, который будет гаситься 30 лет. И это было совершенно правильное решение.

Россия, как вы знаете, в конце 1990-х погасила все долги перед Парижским клубом, в начале 2000-х — перед Лондонским, перед частными кредиторами, и это не стало большой проблемой. Вместе с тем все 1990-е годы был доступ к рынкам капитала, огромные заимствования, даже избыточные, во многом ставшие причиной кризиса 1998 года. Поэтому тогда в результате был практически обмен: мы берем на себя долг, как-то его потом будем платить, а за это нам идут потоки денег. Кроме всего прочего, вся зарубежная собственность тоже осталась нам. Был и политический момент: если мы объявили себя правопреемниками Советского Союза и получили место в Совете Безопасности, как мы можем не взять на себя советский долг?

— Я хотел вам сказать, что мне очень интересны ваши книги об истории России — «Революция Гайдара» и особенно «Время Березовского». Но одну фразу я хотел бы вам прочесть, чтобы вы ее прокомментировали. Вы однажды сказали и написали, что «интеллигенция играла роль церкви, так как церковь не была общественной совестью». А что сейчас? Есть ли сейчас такие вопросы?

— Вот давайте мы про «сейчас» говорить не будем. Учитывая, где я сейчас работаю, я бы не хотел комментировать сегодняшнюю историю, в том числе и позицию церкви.

— Тогда другой момент. Может быть, вы тоже не захотите его комментировать. В книге есть такой эпизод, когда Чубайс просит вас поехать к Путину, отговорить его принимать предложение стать президентом Российской Федерации. Вы приезжаете, ждете его, но, выйдя из машины, он вам говорит, что предложение принял. Разговор как бы не состоялся. А какие у вас были аргументы?

— Чубайс попросил, и я поехал узнать, что происходит. Это был достаточно бессмысленный и бессодержательный визит, поэтому никаких аргументов там быть не могло.

Как можно вообще отговорить от предложения стать первым человеком в стране? Это вообще была глупая затея с самого начала.

— Ну, он ведь тоже не сразу согласился, как он пишет.

— Этого я не знаю. В отношении государства я считаю, что президенту страны отказывать нельзя. Если бы мне президент сделал любое предложение о работе, я не вижу возможности отказаться, даже если мне этого не хочется. Я думаю, что и Путин воспитан на тех же принципах. Поэтому, конечно, можно сомневаться, но если есть жесткое желание первого лица, то отказаться невозможно. Это просто лояльность собственной стране. Поэтому, когда Борис Николаевич сделал выбор, вопрос на самом деле был уже решен.

— Понятно. По данным «Левада-центра» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), 68% опрошенных тоскуют по СССР, 28% хотели бы опять жить в СССР. Как вы думаете, почему люди мечтают об этом?

— Потому что никто уже не знает, что такое СССР, той жизни никто не помнит. Я очень много рассказывал своим детям про СССР и думаю, что у них более-менее адекватное представление. Но в целом, 20-летние или 25-летние ничего про это не знают. Поэтому когда они говорят про СССР, никакого отношения к реальному желанию жить в СССР это не имеет. Как вообще была устроена жизнь тогда, помним мы с вами, а люди, которые моложе нас на 30 лет, уже этого не помнят и не знают.

— Да, очень странно, что в младшей возрастной группе тоска по СССР приблизительно равна тоске по СССР в старшей.

— Ну потому что они смотрят советское кино, которое все в основном приукрашивает. Жизнь в СССР была совершенно другой. Я могу сказать, что она была сложной, но достаточно счастливой. Я не могу сказать, что у меня была несчастная юность, она была очень веселая, спокойная. Это просто была другая жизнь. Вот если бы кому-то рассказали, как это было на самом деле, может быть, многим действительно в СССР было бы лучше. Я совершенно этого не исключаю. Мне эта жизнь не очень кажется правильной. Но к этим опросам все это не имеет никакого отношения.

— Но тем не менее, касаясь наших реформ, вы говорите, что социальная сфера в нашей сегодняшней стране мало изменилась относительно Советского Союза.

— К сожалению, да. У нас практически бюджетное здравоохранение, о чем мы тут можем говорить? У нас до сих пор не создана реальная страховая медицина. Обязательное медицинское страхование — это реальная бюджетная государственная медицина, малоэффективная, на мой взгляд. У нас система образования использует советские модели, которые появились в начале ХХ века. У нас много фундаментальных институтов и национальных вещей не поменялось. Но главное, что и ментальность во многом осталась советская.

Аудитория Московского государственного университета им. Ломоносова, который закончил Петр Авен в 1977 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк», Коммерсантъ

— Но все это, наверное, базируется на мифах, ведь, например, миф о советской школе живет очень живо в стране.

— Да, это действительно так. Было очень много разных мифов. С одной стороны, советская наука была мифом, с другой — советская математическая школа была лучшей в мире. Поэтому Советский Союз, особенно поздний Советский Союз, был такой сложной конструкцией, которая, прежде всего из экономических соображений, выжить не могла.

— Был такой историк Натан Эйдельман, у которого была теория, что на 20 лет консервативной истории в России приходится пять лет реформ.

— Очень разумно. Я могу сказать, что однажды провел с Натаном Яковлевичем практически ночь в разговорах. Мы начали часов в девять, а закончили в три часа ночи. Это было на одной подмосковной даче, мне тогда было 16 лет. Одно из приятных для меня воспоминаний состоит в том, что когда мы закончили разговор, он сказал, что «поговорив с тобой, я понял, для кого пишу».

— Это высокий комплимент.

— Я был очень польщен.

— В чем мы от Советского Союза далеко ушли, а в чем недалеко?

— Мы очень далеко ушли в свободе частной жизни. Я вырос в Москве, учился в Московском университете. У нас была любая литература, которую можно было читать, у нас была западная музыка, мы могли смотреть кино как-то, но вот общение с иностранцами было абсолютно невозможным, как и поездки за границу. Бунин говорил, что для счастья нужны любовь, работа и путешествия. Как минимум одна треть из этой триады была совершенно невозможна. Сейчас у нас процентов 20 населения без путешествий свою жизнь плохо представляют. Это такая фундаментальная вещь. Полная оторванность от мировой культуры, от жизни, к тому же очень низкие стандарты потребления даже для того времени. Сейчас в целом страна стала намного богаче, прежде всего за первые 10 лет этого века, с темпом экономического роста в 7%. Можно как угодно ругать происходящее, но, конечно, и машины, и дома — все это совершенно несопоставимо. Общий уровень материального богатства, конечно, совершенно другой по сравнению с тем, каким он был. Это тоже правда. Это другое. Это такая очень неоднозначная картинка.

— Вы сказали, что пишете сейчас третью книгу или закончили ее.

— Пишу…

— Это ваша потребность дать другой свет на прошедшие годы или в вас живет писательство?

— Я думаю, что это сочетание очень многих факторов. Во-первых, я, конечно, получаю удовольствие от этого. Я люблю вспоминать, люблю копаться в своих воспоминаниях, разбираться в них.

Во-вторых, есть такое ощущение бессмысленности вообще всего происходящего, а когда вы начинаете писать, то придаете всему происходившему хоть какой-то смысл.

Мы сейчас с вами говорим о том, что никто ничего не помнит, значит, эти вспоминания могли бы когда-то кому-то все-таки пригодиться. В-третьих — это один из способов социализации, обсуждение собственных книжек, историй вокруг просто доставляет удовольствие. Я же никогда книги не писал, а потом вот как-то заинтересовало меня это дело.

— Я думаю, что это еще идет от того, что вам интересен человек, и вы его видите. У меня было с вами одно заочное противоречие. Когда я редактировал «Огонек», одним из моих авторов был Захар Прилепин. Мне казалось, что я должен его публиковать, потому что его действительно притесняли как национал-большевика, арестовывали, следили за ним. Я очень чутко отношусь к тому, когда человека преследуют, а вы, прочитав его книгу «Санькя», написали неожиданно разгромную рецензию в «Русском пионере». Не будем вдаваться в подробности, но прошедшие годы показали, что все-таки вы были правы, а не я, по отношению к этому персонажу. Всегда, когда я наблюдаю за этим человеком, в котором странным образом в одном флаконе сошелся антисемит и сталинист, вспоминаю эту историю.

— Эти два качества обычно и сочетаются.

— Вы один из самых увлеченных и масштабных коллекционеров живописи в нашей стране. Как вы думаете, что будет с вашей коллекцией?

— Я хочу сделать музей с двумя площадками в Риге и Москве, учитывая мои частично латышские корни. Я хочу сделать музей русско-латышской культуры, где будет русская и латышская части.

— Латышская живопись?

— В Латвии не очень много было живописи, было два больших художника мирового класса — Клуцис и Древин. Но в Латвии была другая большая история — это латышский фарфор, почти масштаба императорского фарфора в Питере.

— Совсем неизвестные здесь истории.

— Да, но я собрал первую такую большую коллекцию, неизвестную совсем. Там были вот эти два, безусловно, больших явления. Была своя школа, все это было во время между революцией и Отечественной войной. Я хочу сделать музей, но у нас сейчас такие странные законы, что ничего вывозить нельзя. Хотя, на мой взгляд, необходимо давать возможность вывозить вещи за границу и показывать русскую культуру и русское искусство. Я буду делать частный музей, уже начал. Вот в Риге только что здание купил.

— А где он будет в Москве?

— В Москве — пока не знаю, но в Москве у меня просто все это дома. Поэтому все, кто хочет, приходят ко мне домой, даже приезжают автобусы.

— Я-то хорошо это знаю.

— Да, вы знаете. В Москве можно посмотреть у меня дома, а в Риге я для этого купил отдельное здание.

— Спасибо вам за очень интересный разговор.

— Спасибо.

Партнер проекта: ВКонтакте