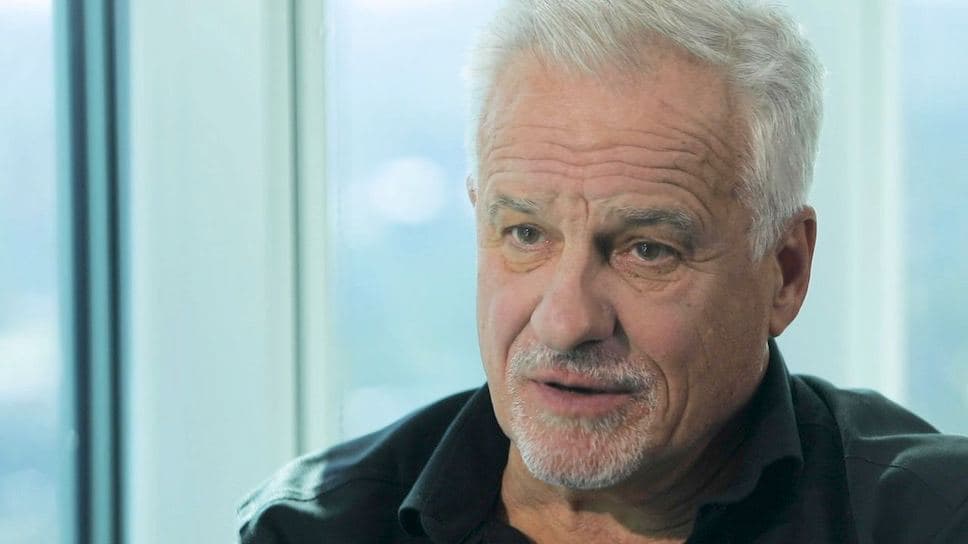

Михаил Задорнов: «Наши амбиции ограничиваются размером ВВП»

Председатель правления банка «Открытие» о плане Маршалла для СССР, мудрости Примакова и кредитоспособности полицейских

Смотрите видео или читайте текстовую версию интервью.

— Михаил Михайлович, давайте начнем вот с чего. Вы в довольно юном возрасте попали в политику. Как это произошло?

— Вы знаете, как-то очень быстро, поскольку я после аспирантуры остался работать в Институте экономики Академии наук СССР. Институт тогда возглавлял Абалкин, и я напомню, что он работал в предпоследнем советском правительстве.

В 1989 году он нас пригласил во вновь сформированный Верховный совет СССР, в бюджетный комитет. Мы, как эксперты бюджетного комитета, получили доступ ко всем базовым документам, то есть это бюджет страны, это государственный план, который тогда был на первом месте, а бюджет — на втором. Мы достаточно активно с моими коллегами были вовлечены в политику.

— Неужели вы получили доступ ко всему советскому бюджету?

— Именно так.

— У Горбачева есть воспоминания. Когда обсуждался при Андропове вопрос о подъеме цен на хлеб, они с Рыжковым пришли к Андропову с просьбой посмотреть бюджет, прежде чем рекомендовать: поднимать цены на хлеб или не поднимать. И Андропов им сказал: «Ну что вы хотите? Нет. Даже вам бюджет нельзя показывать».

— Дело в том, что при Политбюро было определенное разделение. Это был еще отголосок аппаратной борьбы.

Премьер-министр не всегда мог иметь доступ к бюджету страны или, например, к его оборонной части. Это был определенный баланс сдержек и противовесов. То есть генсек знал все, премьер — не обязательно, министр финансов и министр обороны могли быть достаточно автономны от премьер-министра.

— Вы стали известны как соавтор программы «Пятьсот дней».

— Это правда.

— Говорят, что писали-то вы не «Пятьсот дней», а писали программу на год.

— Мы писали программу «Четыреста дней» вот как раз с Алексеем Михайловым и уже…

— С Явлинским?

— Да, Явлинский потом уточнял вместе с нами эту программу. Изначально программа так и называлась «Четыреста дней».

Разработчики программы «500 дней»: крайний справа — Григорий Явлинский, третий справа — Михаил Задорнов, третий слева — Сергей Зверев, крайний слева — Алексей Михайлов

Фото: ТАСС

— Хорошо. Скажите, она спасла бы Советский Союз?

— Вы знаете, если бы она была реализована вот в те сроки, когда мы ее только написали, то есть если бы ее взяли как основу в начале 1990 года, может быть, не за пятьсот дней… Ведь все эти шаги были пройдены. Если вы возьмете саму программу, она была воплощена за пять-шесть лет. К сожалению, где-то как раз к 1998–1999 году с точки зрения финансовой стабилизации. Она, конечно, не заняла бы пятьсот дней. Ясно, что на это потребовалось бы, наверное, два с половиной или три года, но она излагала всю абсолютно необходимую, а главное, свершившуюся в конце концов логику. И вот то, что это заняло больше времени, и привело к очень значительному экономическому спаду.

— Советский Союз был реформируем?

— Я думаю, что Советский Союз был реформируем, если бы эти реформы начались году в 1986-м. Соответственно, когда экономическая реформа по-настоящему начинается уже в 1990–1991 году — и то не начинается, а фактически происходит энтропия. Происходит просто развал экономики на фоне политической борьбы. Тогда уже объективно реформировать было поздно.

— В 90-м году все очень надеялись на так называемый план Маршалла, что американцы дадут деньги, что мы на эти деньги залатаем свои дыры. Примаков называл цифру, по-моему, $300 млрд, которые американцы собираются нам дать. А как вы думаете, если бы американцы действительно выделили бы какие-то средства, пусть траншами, это спасло бы Советский Союз?

— Знаете, я отвечу так. Во-первых, мы — группа Явлинского — работали с США в 90-м году над так называемой программой «Согласие на шанс». Причем с той стороны были очень известные в экономических кругах люди: Стэнли Фишер — будущий первый заместитель главы МВФ и председатель Нацбанка Израиля, Джеффри Сакс — достаточно скандальный, но известный экономист, и целый ряд политиков, которые потом работали в администрации и у Клинтона, и у Обамы. И мы такой план составили, но я тогда, честно говоря, был совсем молодым человеком и плохо разбирался именно в геополитике. Речь шла о суммах гораздо меньших. Я напомню, что Советский Союз к 1990 году был должен примерно $35–40 млрд, и этот долг очень сильно нарастал, поскольку мы просто закупали продовольствие и базовые промышленные товары: колготки, детское питание, то, что, к удивлению, Советский Союз в принципе не производил в достаточных объемах.

Я могу сказать, что уже тогда мне было понятно, что консенсуса среди американской политической и экономической элиты, с которой мы общались, по этому вопросу нет, и его не было. Помог бы такой план?

План Маршалла для Советского Союза гораздо менее болезненным сделал бы переходный период, который мы как раз переживали с 1992 по 1996 год. И, наверное, план мог бы поддержать Советский Союз как единую страну.

Вряд ли опять-таки всю. Наверное, без Прибалтики, в какой-то другой конфигурации, но это, безусловно, была бы и экономическая поддержка, и облегчение переходного периода. Но даже оглядываясь сейчас назад, я думаю, что консенсуса именно на стороне Запада в этот момент не было.

— К тому же Буш-старший пришел к власти и хотел выждать, понимая, что Горбачев уходит. Кстати, как вы относитесь к Горбачеву? Недавно как раз ему исполнилось 90 лет.

— Очень хорошо. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу. Я очень рад, что мне удалось достаточно тесно с ним поработать как раз благодаря программе «Пятьсот дней» — и потом во время подготовки программы экономического союза и вот того самого «Согласия на шанс». Мы с Горбачевым общались тоже перед и после поездки в Штаты. Это была в том числе и его идея. Он эту возможность прощупывал. Михаил Сергеевич, помимо того что он сделал для страны с точки зрения степеней свободы, которые мы имеем (правда, эти степени сужаются в последний период), он, безусловно, по-человечески, как руководитель, как лидер,— человек замечательный.

1998 год. Дефолт. У журналистов много вопросов к министру финансов Михаилу Задорнову

Фото: Владимир Додонов / Коммерсантъ

— Как сложились судьбы тех, кто работал над программой «Пятьсот дней»?

— Очень по-разному. К сожалению, некоторых уже нет. Тот же Борис Федоров.

— Да, Боря Федоров…

— При всей своей успешности карьеры в 51 год такая в общем случайная смерть. Кто-то как раз работал, как Евгений Григорьевич Ясин, всю жизнь, и, безусловно, мы все на него смотрим как на такого отца-основателя уже новой российской экономической школы. Кто-то, как Сергей Алексашенко, сейчас живет уже вне России, и мы его можем видеть только по YouTube.

— Вы сейчас не сталкиваетесь с тем, что мы наблюдаем такой феномен, как тоска по Советскому Союзу? Больше 60% тоскуют по СССР, где-то четвертая часть хотели бы жить в СССР. Вы это с чем связываете? С ностальгией такой по прошлой родине?

— Вы знаете, для молодежи сейчас очень свойственны левые настроения. Мы видим их и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. Были они и у европейской интеллигенции, и во времена дореволюционные, и при Советском Союзе. У Советского Союза была достаточно большая, искренняя, интеллигентская аудитория.

— Интеллигенция всегда левая.

— Она всегда в значительной степени левая.

— Да-да.

— Второе, конечно, как Советский Союз рисуется. Поэтому довольно высока поддержка этой идеи среди молодежи. Она ведь просто не знает, как мы там стояли утром на детской кухне за детским питанием полтора часа, чтобы получить ребенку бутылочку молока или кефира. Я помню это замечательно.

Сейчас ежедневно молодежь проводит полтора часа в интернете, а тогда — постой полтора часа в очереди в магазине за мясом сомнительного качества. И это только в Москве, а в других городах и такой возможности у людей не было. Все эти унижения при отсутствии бытовых каких-то элементарных товаров, я уже не говорю об ограничениях с точки зрения свободы выезда за границу, каких-то базовых карьерных маршрутов. Это просто не приходит в голову людям, которые привыкли, что у них возможность поехать в Турцию, Египет или даже европейские страны, что является естественной свободой. Они не понимают, что этого в Советском Союзе просто не было. Поэтому это такая ностальгия у кого-то действительно по своей молодости, у старших поколений, а у кого-то просто по какому-то нарисованному миру Дейнека или прекрасного советского фильма «Кубанские казаки».

— У нас 1996 год сейчас — одна из причин интеллектуальных и политических споров. Было бы ужасно, если бы пришли коммунисты, или не ужасно? А вы какого мнения? Вот если бы коммунисты вернулись в 96-м году, мы бы сегодня имели эту страну или прошлую страну?

— Виктор Григорьевич, у меня, к сожалению, нет ответа на этот вопрос. Просто по нескольким причинам. Я наблюдал коммунистов. Я же работал четыре созыва парламента. Я достаточно хорошо знаю лидеров Компартии и саму Компартию, знал их тогда.

Я не могу ответить на один простой вопрос: а коммунисты, выиграв выборы, допустили бы после этого сменяемость власти?

— Когда придет их очередь?

— Да. Фактически вопрос здесь даже не о приходе коммунистов. Их, скажем так, идеологические пристрастия чрезмерно преувеличивались. На самом деле это тоже по-своему прагматичные люди — российские коммунисты. Я имею в виду того периода.

— Да, и нынешнего тоже.

— Партия тоже сильно эволюционировала за последние 20 лет, но хватило бы лидерам Компартии мудрости или ума после выборов в 1996 году? А они тогда парламентские выборы 1995-го, по сути, выиграли, и, конечно, поддержка уставшего населения была.

— Парламент был левый — это точно.

— Да, конечно, парламент был левый, и при левом президенте насколько бы удалось (соблюсти демократические принципы.— “Ъ”). Насколько бы они смогли…

— Сохранить геополитические процессы?

— Да, насколько бы они смогли сохранить этот процесс. На это нет ответа, и это, наверное, только практика показывает. Я просто два примера приведу. Ведь правительство Примакова, в котором мне также довелось поработать с 1999 года, оно в существенной степени было левым.

— Конечно. Маслюков тот же!

— Поскольку взгляды самого Евгения Максимовича были, я не могу сказать, что левыми, а дирижистскими с точки зрения того, что нужно делать в экономике. Маслюков, Кулик Геннадий Васильевич, известный аграрий, который полностью ассоциировал аграрную политику с тем, чем больше бюджета выделяется сельскому хозяйству, тем лучше. В целом взгляды были достаточно левыми, но я подчеркиваю, что этому правительству, и Примакову прежде всего, хватило абсолютной мудрости. Ведь мы тогда провели — Минфин и правительство — провели то, что не делали семь лет! Мы ведь именно при таком правительстве с опорой на левую Думу провели бюджетную консолидацию не только с точки зрения федерального бюджета, но и с точки зрения Пенсионного фонда.

— Расшифруйте «консолидацию бюджетную». Это не всем понятно.

— Россия и Советский Союз имели с 1992-го, или на самом деле с 1988 года, колоссальный бюджетный дефицит, то есть расходы государства не соответствовали…

— То есть вы свели расходы с доходами?

— Да, мы свели, как в любой семье: ты можешь тратить столько, сколько ты зарабатываешь, или залезать в долг — банки всегда придут на помощь, но просто потом надо расплачиваться. Всегда был бюджетный дефицит. 1999-й — первый год, когда был профицит бюджета, хотя это был очень тяжелый год. Страна впервые свела бюджет именно с превышением доходов над расходами, что привело, наряду с девальвацией, к очень быстрому росту — экономика начала стремительно восстанавливаться. Уже в феврале-марте 1999-го темпы экономического роста просто скакнули, мы это почувствовали.

Отчет правительства в парламенте. Депутат Задорнов, кажется, в очередной раз не согласен с членом правительства Чубайсом

Фото: Владимир Додонов / Коммерсантъ

— Я хотел спросить об одном эпизоде из вашей личной биографии. Я не припомню, чтобы кто-то из политиков современности отказался, когда ему предлагают пост первого вице-премьера. Вы отказались от поста первого вице-премьера, работая в правительстве в 1999 году. В мае, если не ошибаюсь. Что произошло? Это личный человеческий конфликт был? Мировоззренческий? Что это было?

— Вы знаете, если кратко, то ситуация была простой: я работал уже тогда полтора года министром финансов, и мы прошли самый сложный период. Для многих был понятен конфликт между Ельциным и Примаковым. Ясно, что шла речь о том, кто в будущем будет фактически контролировать власть, как пройдет, как сейчас модно называть, «транзитный период». Тем не менее отставка Примакова была достаточно неожиданной, и на самом деле мне было предложено совмещать при новом премьере позиции. Причем предложено было Борисом Николаевичем Ельциным совмещать позиции министра и первого вице-премьера. Это было очень важно, поскольку Минфин и тогда, и сейчас является стержневым органом правительства. Если вы посмотрите, сколько людей на политических или сильных бюрократических позициях вышло из Минфина — я не буду перечислять — это где-то три десятка человек.

— Да, всегда вокруг Минфина дискуссия крутится.

— По сути, это было публично объявлено, но потом — я не хочу вдаваться в детали — повлияло уже окружение Ельцина. Поскольку Борис Николаевич все-таки чувствовал себя не очень хорошо и не всегда его действия были последовательны, они решили, что надо эти позиции разделить, чтобы просто меня отсечь именно от Минфина. И поскольку было объявлено публично, и была такая договоренность, я посчитал, что просто невозможно в такой ситуации оставаться — просто неуважение к себе.

— Вы ушли в никуда?

— Да, я ушел в никуда. Потом, через какое-то время, я просто вернулся в парламент — уже дважды избирался на Дальнем Востоке по списку и по Камчатскому избирательному округу. Что было для меня еще важно в этот момент — все же, так или иначе, я один из участников принятия решения о дефолте 1998 года. Для меня было очень важно, как отреагируют люди здесь, именно в Москве, где наиболее подготовленная публика, на меня как на политическую фигуру. И я избирался уже потом дважды по Университетскому округу в Москве, где я, собственно говоря, жил. Было очень важно, что 1999 году избиратели все же меня поддержали на выборах в Госдуму.

— В 2005 году вы сказали: «Невозможно добиться экономического роста путем ужесточения экономической системы». Как я понимаю, с тех пор наша экономическая система только ужесточалась. И что же, мы никогда экономического роста не добьемся?

— Средний рост российской экономики — 1,7% в год, притом что даже развитые страны — возьмем семерку крупнейших стран — растут на 2% за этот же период времени. Россия, конечно, немножко подтянется по итогам 2020 года, поскольку все упали гораздо больше, чем мы, но это достаточно слабое утешение. Россия не может себе позволить расти такими темпами — 1,7% или даже 2%. Это мы, кстати говоря, увидим в 2021 году, когда все крупные страны на этом восстановительном скачке будут расти быстрее, чем Россия. Может быть, только Бразилия от нас отстанет.

Это влечет за собой все проблемы: социальное недовольство, раздражение людей, отъезд молодежи за границу. Это, так сказать, вещи абсолютно неправильные, и, к сожалению, рецепт для исправления ситуации только в демонополизации экономики, в структурных реформах, в приватизации значительной части госсобственности. И эти рецепты абсолютно очевидны. Я уверен, что в России придется это делать, если мы хотим обеспечить тот самый нормальный экономический рост.

Я назову несколько простых цифр: Советский Союз распался, имея 11% мирового ВВП. Это был своеобразный ВВП: колготок не производили, детского питания не делали, но зато танки советские можно было видеть в Анголе, Мозамбике.

Просто на берегу стояли десятки танков брошенных. Это фактически был такой ВВП сомнительного потребления. По подсчетам Егора Гайдара, в свое время было 30–35% ВВП, которые реально не нужны были для потребления в человеческом смысле этого слова. Тем не менее — 11%. Америка тогда была порядка 19%, поэтому Советский Союз был порядка половины американского ВВП.

В российское время самая большая доля в мировом ВВП у России была в 2008 году. Это было примерно 3,8–4%. Назовем 4%. Сейчас наша доля 3,1% — это по лучшему расчету, по паритету покупательной способности. Если мы по текущему курсу доллара посчитаем, то это будет менее 2%. Я, как экономист, говорю, что наше ощущение собственного величия совершенно не соответствует нашей роли в мировой экономике. Она неуклонно сокращается, и, как экономист, я, быть может, немного преувеличиваю, но все военные, политические, геополитические амбиции абсолютно ограничиваются размером твоего ВВП. Оборонный бюджет — это все равно доля — 3,5% от твоего ВВП. Если у тебя не растет экономика, то все твои амбиции…

— Как важно, что вы об этом говорите. Важно это проговаривать в общественном каком-то пространстве…

— К разговору о российском бюджете начала 90-х годов: ты не можешь жить в долг постоянно, но рискну сказать, что за эти 15 лет все-таки выявилась четкая категория таких «финансовых наркоманов», которые просто сели на кредитную иглу. Но сейчас эта категория сокращается. Их в России, может быть, 3–3,5 млн человек, а значительная часть населения научилась правильно пользоваться кредитами, особенно ипотечными. У нас сейчас, наверное, около 4 млн семей взяли ипотеку, и, в общем, это для многих единственный способ улучшить свои условия.

— Кредитование связано с наличием рабочего места — человек работает — и есть из чего отдавать кредитные долги. В связи с этим пандемийным годом, когда люди теряли работу, как-то это уже отразилось на рынке кредитования?

— Во-первых, в общественном сознании существует неправильное представление о 2020 годе. У людей упали доходы — это правда. Но реально работу потеряли очень немногие: у нас официальная безработица выросла примерно с 4,6% до 6%.

Председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, 2017 год

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

— Но у нас же есть большая скрытая безработица.

— У нас выросла безработица только потому, что очень сильно подняли пособие. Правда его с начала года правительство опять отменило. Это пособие — 12 тыс. руб. с лишним — для многих российских регионов оно фактически равно заработной плате, которую люди получают, поэтому многие зарегистрировались сразу…

Это было немного искусственное движение. Я не думаю, что сильно выросла скрытая безработица, но главное, что это происходит не только в России. Но в России мы это видим по банковским счетам, по карточкам людей. Люди потеряли доход, но в гораздо большей степени они потеряли расход, потому что им не на что было тратить деньги. Ведь в среднем россияне до этого порядка только $18–20 млрд в год тратили на заграничные поездки, развлечения, походы в кафе и рестораны, к чему уже тоже привыкло население. То есть у значительной части людей есть деньги на счетах. Просто их некуда было потратить весь 2020 год и значительную, кстати говоря, часть уже 2021-го.

С точки зрения как раз способности населения не только по кредитам расплачиваться — многие энергетики боялись, что люди не будут рассчитываться за энергию, за ЖКХ. Так вот, в прошлом году нет прироста задолженности населения по жилищно-коммунальным услугам и по электроэнергии. Даже по некоторым направлениям есть сокращение, то есть люди аккуратнее платят, и это тоже говорит об их возможности рассчитываться по своим обязательствам, не только кредитным, но и иным.

— Как вы через кредитование видите страну? Я, естественно, читал ваши интервью, вы говорите, что очень важно изучать различные профессиональные группы, людей по их географии, вкусам, привязанностям. Как вы видите настроения через кредитование?

— Ну, во-первых, мы, крупные банки, смотрим не только через кредитование. Мы смотрим через движение, как я уже сказал, по карточным счетам, остаткам, средний остаток на кредитной или дебетовой карте. Я могу привести несколько достаточно интересных примеров.

Вот мы, банки, очень легко даем кредиты работникам МВД и работникам сферы здравоохранения. Они всегда рассчитываются по кредитам, причем мы видим, что это, так сказать, не всегда расчет по кредитам с их текущих счетов. Мы с удовольствием этим двум категориям можем дать кредиты, рассчитывая на то, что если эти люди сохраняют свою работу, то они по этим кредитам рассчитаются. Это просто железная закономерность, и это достаточно многочисленные категории. Мы видим, как это происходит.

— А кому неохотно даете?

— Неохотно мы даем людям, которые просто не входят в эти сферы и не могут подтвердить свой доход. Есть достаточно рискованная категория — те самые 3,5–4 млн населения.

— Я имел в виду, если этим профессиям вы доверяете, то каким профессиям не доверяете?

— Я бы воздержался здесь от оценок. Мы не доверяем тем, у кого на самом деле неустойчивые доходы. Есть такие категории, и они наиболее рискованные, но самое большое недоверие к людям, которые имеют пять-шесть кредитов. Это люди, которые находятся в долговой ловушке. Хотя, я еще раз подчеркну, что в 2020 году просрочка населения по кредитам выросла в среднем всего на 0,3%. Это сейчас примерно 4,5% от всей задолженности населения, которая сейчас 18 трлн.

— Вы телевидение смотрите иногда?

— Я смотрю спортивные передачи и некоторые новостные, конечно. Основные каналы я давно не смотрю.

— Везде, где есть ваша биография, говорится о том, что вы болельщик ЦСКА. А вот, кстати, удивительно, что вы амбассадором банка взяли Басту. То есть…

— Он болельщик ЦСКА.

— Да нет. Я за него потому, что мы с ним вдвоем последние на планете болельщики команды «СКА Ростов».

— Вы вдвойне, получается, заинтересованы в этом.

— Но все-таки удивительно, что солидный консервативный банк и рэпер. Как вы увидели здесь связь?

— Ну, во-первых, мы не солидный, а современный банк, то есть большой и современный. Современность — это один из наших таких атрибутов…

— Вы единственный банкир, который возражает против слова «солидность» по отношению к банку.

— Современность — это один из наших базовых атрибутов, который клиенты воспринимают. Мы делаем такие замеры.

Во-вторых, у нас была большая дискуссия на правлении. У нас есть, скажем так, ряд коллег моего возраста или близкого и ряд существенно более молодых коллег. Большинство проголосовало за Басту, и мы очень рады этому сотрудничеству. Мы считаем, что и Василий Вакуленко, и «Открытие» — мы работаем друг на друга. Синергия у нас, безусловно, получилась.

— Михаил Михайлович, такой вопрос, может быть личный. Вы банк восстанавливаете, воссоздаете, обновляете, но потом он должен быть продан. А как вы видите свою судьбу?

— Смотрите, во-первых, вы очень правильный вопрос подняли. Мы за три последних года — 2018–2020 — не просто восстанавливаем. Уже полностью очищен не только банк, но и вся группа — у нас есть страховая компания, пенсионный фонд. Все мы очистили, как говорят банкиры, от токсичных активов, то есть просто от неработающих, проблемных. Это уже работающий и приносящий хорошую прибыль бизнес. Дальше возвращаемся к нашему разговору: мы идеологически считаем, что государства должно быть в экономике меньше. Поэтому наша задача — сделать именно банк, который хорошо зарабатывает деньги, и тогда он может привлечь инвестора. Мы понимаем, что сразу продать будет невозможно. Мы говорим о том, что в 2022 году 20–25% акций будет продано, и потом постепенно при хорошей, успешной работе этот процесс продажи будет идти еще, может быть, 3–5 лет.

— Или это может быть какой-то стратегический инвестор?

— Может быть стратегический. Сейчас же что происходит в экономике: люди вернулись при пониженных ставках к покупкам жилья как инвестиции и вышли на инвестиционный рынок. Точно так же, как пробовали занимать, сейчас пробуют инвестировать. Это миллионы людей уже. На российском финансовом рынке раньше покупали иностранные инвесторы те же самые акции «Газпрома», Сбербанка, других компаний, а сейчас это российский инвестор. То, что мы хотим сделать, когда говорим о приватизации, об IPO «Открытие»,— еще одну голубую фишку, тем более у нас цвета голубые. То есть голубая фишка на российском рынке, в том числе для розничного инвестора.

— Я хотел в заключение нашего разговора напомнить вам одну цитату, на которую вы ссылаетесь, она ваша любимая. Фраза Столыпина о том, что «в России за 10 лет меняется все, за 200 лет — ничего».

— Только это не Столыпин, он лишь повторял. Это фраза Салтыкова-Щедрина или Лескова. Салтыкова-Щедрина скорее, который работал вице-губернатором в двух российских губерниях.

— Вы относите эту фразу к нынешнему времени?

— К сожалению, во многих чертах, а я много езжу, много летаю по России, действительно за 200 лет очень мало что изменилось.

— Михаил Михайлович, большое спасибо. Мне было очень интересно.

— Спасибо вам.

Партнер проекта: ВКонтакте